詐欺・強迫の意義

詐欺・強迫とは

詐欺(さぎ)とは、他人をあざむいて錯誤に陥おちいらせ、その錯誤によって意思表示をさせる行為をいう。

また、強迫(きょうはく)とは、他人に害悪を示して恐怖心を生じさせ、その恐怖心によって意思表示をさせる行為をいう。

詐欺による意思表示と強迫による意思表示とは、いずれも表示行為に対応する効果意思が存在する。しかし、その意思が表意者以外の者の違法行為により形成された動機によるものであるという欠陥(瑕疵)が存在しているために、そのような意思表示をした表意者を保護する必要がある。

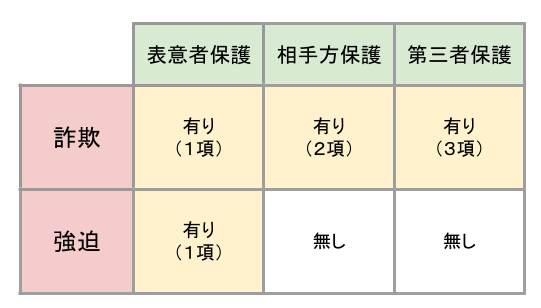

民法は、詐欺・強迫による意思表示をした表意者の保護のために、意思表示の取消しを認めている。

詐欺・強迫の効果―取消し

詐欺または強迫によってなされた意思表示は、取り消すことができる(96条1項)。

意思表示の相手方による詐欺・強迫の場合だけでなく、第三者による詐欺・強迫の場合であっても取り消すことができる。

ただし、第三者による詐欺の場合、相手方の主観的事情によっては取消しの主張が制限される(後述)。

また、詐欺による意思表示の場合には、第三者を保護するための規定が置かれている(後述)。

詐欺による意思表示の取消し

詐欺取消しの要件

詐欺による意思表示の取消しの要件は、条文上明らかではないが、ふつう次のように説かれる。

(1) 欺罔行為の存在

欺罔行為(ぎもうこうい)とは、他人をあざむいて錯誤に陥らせる行為をいう。

欺罔行為は、違法性を有するものでなければならない。誇大宣伝やセールストークのようなある限度の誇張・嘘は社会通念上許された行為であって、そのすべてを欺罔行為とするわけにはいかないからである。

また、積極的に虚偽の事実を告げることだけでなく、真実を告げないこと(沈黙)も欺罔行為になりうる(大判昭16.11.18)。

(2) 詐欺者の故意

詐欺者には、①表意者を欺罔して錯誤に陥れようとする故意と、②その錯誤によって意思表示させようとする故意の「二重の故意」が必要である。不注意で誤った情報を提供しても、詐欺は成立しない。

(3) 因果関係の存在

欺罔行為によって表意者が錯誤に陥り、その錯誤によって意思表示をしたという因果関係が必要である。欺罔行為が意思表示に影響を与えなかったときは、詐欺は成立しない。

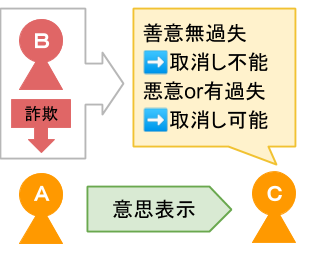

第三者による詐欺の場合

意思表示の相手方ではなくて第三者が詐欺を行った場合には、相手方が詐欺の事実を知り、または知ることができたときにかぎり、意思表示を取り消すことができる(96条2項)。

たとえば、AがBにだまされてBの債権者Cとの間でBの保証人となる契約を締結した場合、相手方Cが第三者Bによる詐欺の事実を知っていたときにかぎり、表意者Aは保証契約を取り消すことができる。

第三者による詐欺の場合には、相手方保護のために取消しを認めるべきではない。しかし、相手方が詐欺を知っているか、知ることができた場合には相手方を保護する必要がない(相手方も共謀していることが多い)ので、取消しを認めることにしたものである。

詐欺取消しと第三者保護

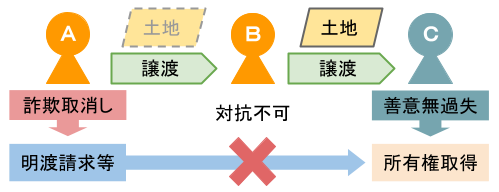

第三者保護規定(96条3項)

詐欺を理由に意思表示が取り消されて法律行為が初めから無効であったものとみなされる(121条)と、法律行為が有効であることを前提として新たに法律上の利害関係を有するにいたった者=第三者が不測の損害を被ることになり、取引の安全を害する。

そこで民法96条3項は、詐欺による意思表示の取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないと定めて第三者を保護している。

たとえば、AがBに売却した土地をさらにCがBから譲り受けた場合を考えると、後にAが詐欺を理由にBとの売買契約を取り消したとしても、C(第三者)が詐欺の事実について善意・無過失であるかぎり、AはCに対してその取消しを主張することができない。その結果、Cが土地の所有権を取得する。

第三者の出現時期

(1) 取消し前の第三者

96条3項は、第三者保護のために取消しの遡及効を制限する趣旨であると理解されている。したがって、同条項の射程も、取消しによる遡及効の影響が及ぶ第三者、すなわち、詐欺による行為が取り消されるよりも前に現れて取引に入った第三者(取消し前の第三者)にかぎられる。

(2) 取消し後の第三者

取消しによって法律行為が遡及的に無効になった後に現れて取引に入った者(取消し後の第三者)は、96条3項によって保護されない。

もっとも、取消しをした表意者と取消し後の第三者とは対抗関係に立ち、177条の適用により先に登記を備えた者が権利を取得する(大判昭17.9.30)*。

*177条適用説。学説では、94条2項の類推適用によって善意の第三者を保護する説も有力である。

登記の要否

第三者が保護されるために登記が必要かどうかについて議論がある。

(1) 登記不要説(判例)

まず、不動産の権利がAからB、BからCへと完全に有効に移転した場合には、AとCは対抗関係には立たず、登記がなくてもCは権利を主張できる。AB間の契約が詐欺を理由として取り消されたとしても、96条3項によってCに対する関係では有効であるから、同様の結論になる。

判例は、異論はあるが、この立場と考えられる(最判昭49.9.26)。

(2) 登記必要説

対抗要件としてではなく、別の観点から登記を要求する考え方がある。この見解は、取引の安全を理由に第三者を保護する以上、第三者は権利者として法律上なすべきことをすべて行っていることが必要であると考える。

この場合の登記は、対抗要件としての登記と区別するために、権利保護資格要件としての登記と呼ばれる。

強迫による意思表示の取消し

強迫による取消しの要件

強迫による意思表示の取消しの要件は、次のように考えられている。

- 強迫行為が存在すること

- 強迫行為によって表意者を畏怖いふさせる故意、および、その畏怖によって意思表示をさせる故意が強迫者にあること(二重の故意)

- 強迫行為により表意者が畏怖し、その畏怖によって意思表示をした因果関係が存在すること

強迫行為(きょうはくこうい)とは害悪の告知(例、身体的危害を加えるとおどす)をいい、違法性を有するものでなければならない。

違法性の有無は、行為の目的と手段との相関関係によって判断される。手段は正当であるがそれが不正な利得を目的としていた場合(例、告訴・告発すると告げて暴利を得る)にも、強迫行為となりうる。

詐欺の場合と異なり、意思表示の相手方ではなく第三者が強迫を行った場合であっても、表意者は常に意思表示を取り消すことができる(96条2項の反対解釈)。強迫を受けた表意者を保護する必要性が大きいからである。

なお、強迫などの結果、表意者が完全に意思の自由を喪失していた場合は、意思表示は当然無効となる(最判昭33.7.1)。

強迫による取消しと第三者

(1) 取消し前の第三者

強迫を理由とする取消しの場合には、第三者を保護する規定が存在しない。強迫を受けた表意者の保護をつねに優先している。したがって、取消前に出現した第三者に対しても取消しを主張することができる(大判昭4.2.20)。

詐欺の被害者にはだまされたことに気がつかないという点で落ち度があり取引の安全のために不利益を被ってもしかたがないが、強迫の被害者には落ち度がなく保護の必要性が大きいからである。

(2) 取消し後の第三者

強迫を理由に取り消した後であれば、強迫の被害者を特別扱いする必要はなく、詐欺と同様に考えてよい。

コメント